川村雅則「ディーセントワーク概念からみた会計年度任用職員制度」『ガバナンス』第274号(2024年2月号)pp.36-38

株式会社ぎょうせいにより編集・発行されている『月刊ガバナンス』第274号(2024年2月号)に掲載された雑文です。

非正規公務員に新しく設けられた制度(会計年度任用職員制度)が始まってから4年が経とうとしています。新制度は果たして、彼らの仕事や就労に適したものになっているでしょうか。公共サービスの担い手にふさわしいものになっているでしょうか。拙稿を、関係者の皆さんにお考えいただく材料にでもしていただければ幸いです。

なお、紙幅の都合で冊子上では参考文献や情報を紹介することが十分にできませんでした。NAVIに転載するにあたって、幾つかの箇所にリンクを貼ってみました。本文を一読いただいた後にでも、あわせてお読みいただければ幸いです。

表紙.jpg)

特集2 「不毛な忙しさ」脱却のすすめ

ディーセントワーク概念からみた会計年度任用職員制度

北海学園大学教授 川村雅則

法の谷間に置かれ、空白期間の設定や勤続年数の上限設定など自治体によって不適切な運用もみられた非正規公務員をめぐる問題は、改正地方公務員法で整理され、会計年度任用職員制度が新設された。改善という評価の一方で、その名の通り会計年度ごとの任用を厳格化させたことは、彼らの仕事の実態と大きく乖離している。処遇面を含め、民間の非正規雇用政策の動向ともずれている。新制度導入から4年が経とうとしている中で自治体側の判断に委ねられる場面も増えてきている今、公共サービスの担い手である彼らをどう位置付けていくのかが関係者に問われている。

公務職場の仕事はディーセントワークか。コロナ禍においては、いわゆる過労死ラインを突破する長時間労働が長く続いた。2018年に制定されたいわゆる働き方改革関連法で時間外労働の罰則付上限規制が設けられたが、公務員の労働時間規制では、災害や公務

による臨時の必要がある場合(労働基準法第33条)という制度の「穴」が濫用された(*1)。

また、民間の立場で公共サービスの仕事を支える労働者は、最少の経費が追求される競争入札制度の下で雇用機会の喪失、労働条件切り下げのリスクに常にさらされている。公共サービスの仕事に従事する人たちの雇用・労働には改善すべき課題が少なくない。

その中でも本稿では、民間の非正規雇用者と比べても制度上の問題が目立つ会計年度任用職員問題を取り扱う(*2)。

*1 この問題については、山口真美(2023)「職員のいのちと健康を守るとりくみと労働基準法33条問題」『労働法律旬報』第2027号(2023年3月号)など参照。

*2 非正規公務員問題は、本誌にも折々寄稿されている上林陽治氏(立教大学特任教授)の著作を参照。「会計年度任用職員白書 2020」『自治総研』47巻514号(2021年)がウェブ上で読める。その他、当事者団体である公務非正規女性全国ネットワーク(通称、はむねっと)や非正規公務員VOICESによる調査や自治体労組(自治労、自治労連)の調査を参照。筆者の調査結果もWEBサイト(https://roudou-navi.org/)で公開しているので参照されたい。

ディーセントワークとは

国際労働機関であるILOによって提唱されている「ディーセントワーク」という言葉(*3)は、1999年のILO総会に提出された当時の事務局長の報告で初めて用いられた。まっとうな、適切なという意味を冠したこの言葉は、「働きがいのある人間らしい仕事」と訳されている。仕事があることがまずは重要だが、その仕事は、「権利、社会保障、社会対話が確保されていて、自由と平等が保障され、働く人々の生活が安定する、すなわち、人間としての尊厳を保てる生産的な仕事」である必要があり、雇用の質にも着目された概念だ。

ディーセントワーク実現にあたっては、仕事の創出/社会的保護の拡充/社会対話の推進/仕事における権利の保障といった四つの戦略目標が掲げられ、かつ、ジェンダー平等という課題がこれらの目標に横断的に組み込まれている。

どうも、我々先進国の労働者には関係のない、発展途上国で求められるテーマのように誤解されているようだ、と労働組合関係者から当時聞かされたことを思い出す。あれから20年余り。非正規雇用が拡大して、ワーキングプアという言葉は日常用語となり、当時はまだ十分に問題視されていなかった男女格差、女性差別の現状が国際比較データとともに毎年示されるようになった今日の日本では、ディーセントワーク実現の必要性には異論はないように思われるが、責任ある立場の者の動きは鈍い。公務職場ではどうか。

*3 ディーセントワークについては、ILO駐日事務所のウェブサイトなど参照。

雇用安定に逆行する会計年度任用職員の制度設計

地方行政改革でピーク時から約50万人もの正規公務員が減らされ、その一方で、増大・多様化する行政需要への対応で非正規公務員がなし崩しに増やされてきた。2020年の総務省調査で全体像が把握され、短期間・短時間勤務者も含めるとその数は100万人を超えることが明らかにされた。4分の3は女性だ。23年調査ではさらにその数は増え、会計年度任用職員に限定しても100万人に達しようとしている。しかし、その姿は関係者にみえているか。

事務職や技能労務職のほか、保育・介護など福祉職や看護師・保健師など医療職、教員・講師、図書館職員、給食調理員、各種の相談員などさまざまな仕事に彼らは従事している。女性向きとみなされている職、ケア職で女性は多い。ケアの軽視という問題がすけてみえる。

当然、こうした仕事は恒常的な仕事だ。しかしながら新制度では、1年の有期雇用が厳格化され、雇用更新ではなく、再度の任用という概念まで登場した。結果、試用期間にあたる条件付採用期間も毎年設けられることになった。有期雇用の濫用が批判され、改正労働契約法で無期転換制度が設けられ、一定の条件を満たした労働者が安定雇用を獲得している民間非正規と比べると、新制度の設計は、逆行と言えるだろう。しかも、総務省の助言に従い、能力の実証のためにと一定期間ごとに公募が実施されている。

法の狭間に落ち込んでいた非正規公務員が法に明確に位置付けられたことが新制度の意義として強調されるが、どう明確に位置付けるかがもっと問われるべきだった。

ブルシットジョブとしての公募関連業務?

社会的な有用性にもかかわらず低賃金を余儀なくされている労働者がエッセンシャルワーカーとしてコロナ禍で「発見」されたのに対して、その対極にあるのが、人類学者デヴィッド・グレーバーによって提起されたブルシットジョブ(クソどうでもいい仕事)である。一定期間ごとに機械的に行われる公募のために自治体内で発生する種々の作業の話を聞いていると、この言葉がどうしても想起される。当事者の雇用不安を惹起して、尊厳や就労意欲を傷つけ、メンタル不全に追い詰めることまで考えると、ブルシット度(無意味で、不必要で、しかも有害)は相当に高いのではないか。

毎年の勤務実績に基づいた能力実証で対応できないのであれば、何のための人事評価制度なのか。公募制とは、経済性、効率性を考慮しない「およそ民間ではあり得ない」制度設計ではないだろうか。総じて、不毛な業務に思える。

幸い、現場からの批判に後押しされ、総務省からは22年末にこの件であらためて通知が出され、「地域の実情等に応じつつ、適切に対応されたい」と自治体の判断を尊重するような文言が入った。深刻化する人手不足という事情もあってか、公募制を採用しない自治体が若干増えたようである(23年調査の結果による)。もっとも、次にみるとおり、多くの自治体ではなお、離職さえ軽んじられた状態にある。

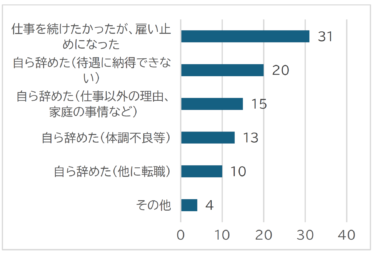

離職や再就職支援の軽視

労働者の雇用安定や再就職支援は重要な政策課題である。労働施策総合推進法第27条では、大量の雇用変動への対応がうたわれている。自治体の場合、1か月で30人以上の離職者が発生した場合には大量離職者通知書の作成とハローワークへの提出が義務づけられている。大量の雇用変動に対して、職業安定機関等が迅速かつ的確に対応を行えるようにすることが目的とされる。

しかし、公募制の分だけ高い割合での離職の発生が予想されながら、こうした制度への対応は、多くの自治体で念頭に置かれてこなかった。民間企業に力点が置かれ、公務員の離職者の範囲などが明確にされてこなかったという制度設計者(厚生労働省)側の問題があったにせよ、彼ら非正規職員の離職がいかに軽んじられてきたかを示すものであろう。

厚生労働省の見解は整理され、総務省との調整も済んだようだ。離職者とは公募にかけられる者ではなく離職が確定した者とされ、通知書の提出時期は、離職の発生する1か月前と整理された。通知書では、離職者に対する再就職の支援措置の記載も求められている。

同制度は離職を防ぐものではなく、発生させた離職に対して任命権者として最低限なすべき対応にすぎないわけだが、ちょうど今号が発行されるこの23年度末、条件に該当する自治体の遵法精神が問われることになる。

ジェンダー平等の視点から問われる賃金制度

新制度下で期末手当の支給が可能になったことが強調される。その過程で月例給が引き下げられた自治体が少なくなかったことはさておくとしても、そもそも支給されている賃金額は、彼らの仕事にふさわしいものか。研究者らによる最低生計費試算調査の結果は、まっとうに暮らしていく上では時給1500円は必要だと示す(物価高騰前の数値)。まずそこのクリアが必要だが、その金額を満たすのは一部の職種に過ぎない。

もとより自治体でも年収200万円で当該職員が生計を立てていくことが可能だとは想定はしていまい。彼らは扶養されているから、という賃金決定基準(?)で正当化しているに過ぎない。しかしながら、被扶養者であるというのは必ずしも事実ではない。本人収入のみで生計を立てている者や、家族の多就業化で本人収入が大きなウェイトを占めている者は少なくない。そもそも、先の賃金決定基準そのものが不合理だ。

日本では、女性を低賃金で活用し家庭内にとどめておくことで社会保障の公的支出の抑制に成功してきた(日本型福祉社会論)。公務職場ではそうした性別役割分業に沿った任用を継続するのか。もちろん、日本の生活保障のあり方を一度に解決することは容易ではなかろう。しかし、男女共同参画基本計画法等に基づき策定された自治体の基本計画などを読んでも、足下の非正規公務員の存在は視野に入っていないかのようだ。ILOが提起するジェンダー視点での政策の検証が必要である。

なお、差別の解消はILOが力を入れてきたテーマである。労働契約法第20条とパートタイム労働法が統合されたパートタイム・有期雇用労働法が制定されるなど、民間職場では、不十分ながら均衡・均等待遇制度が進んだ。一定の格差是正も進みつつある。しかしながら、会計年度任用職員制度は、そのような水準にも達していない。フルタイム勤務より1分でも短ければパートタイム勤務に位置付けられ、退職手当や諸手当の支給は不要とされている。結果、新制度の導入にともない勤務時間のパートタイム化が進んだ。財政上の制約を理由に勤務時間を短くすることは不適切であってその見直しを総務省は求めているが、1日に15分だけ短い働かせ方を採用している自治体は依然多い(23年総務省調査)。

発言権の欠如、権利行使の抑制

ディーセントワークでは、労使間の対話、社会的な対話が強調されていた。ILOの特徴は、政労使という三者構成原則を採用・尊重していることにある。

ひるがえって会計年度任用職員はどうか。マクロレベルでの社会的な対話はさておくとして、自治体内での関係者の対話はどうか。

そもそも公務員は、労使対等の雇用関係ではなく、任命権者の意思が優先される任用関係の下にあるとされる。労働基本権も制約を受けている。正規の公務員にはそれでも代償措置が設けられているものの、非正規公務員には実質的にはそれは無いに等しい。そもそも厳格な有期雇用制度は、労働者の発言を封じるのに十分である。

問題解決に奔走・奮闘する議員や労働組合は存在する。しかし、行政への監視機能や地域課題への政策立案機能が期待される議会全体の動きは総じて鈍いようにみえる。議会のあるべき姿がまとめられた「議会基本条例」を読むたびにそう思う。

労働組合はどうか。労働組合からの了解を得ているのだからと新制度への批判を一蹴する首長・行政もみられるが、正規職員だけで組織された労働組合には職場の代表性は欠ける。連合評価委員会による最終報告から20年が経過した。非正規労働者にいまだ門戸を開こうともせぬ労働組合に明日はあるのだろうか。

ディーセントワークは、当然、唱えているだけで実現するものではない。当事者をエンパワーメントしながら関係者それぞれに責任ある行動が求められている。

かわむら・まさのり

1974年北海道岩内町生まれ。北海学園大学教授。北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。専門は労働経済。北海道における労働問題の調査・研究活動に従事。とくに自治体職場の非正規労働問題に力を入れている。公契約条例の制定活動にも取り組んでいる。共著に『キャリアに活かす雇用関係論』(世界思想社)、『生まれ、育つ基盤──子どもの貧困と家族・社会』(明石書店)など。

表紙-375x536.png)

-375x178.webp)

-375x196.jpg)

-375x403.png)